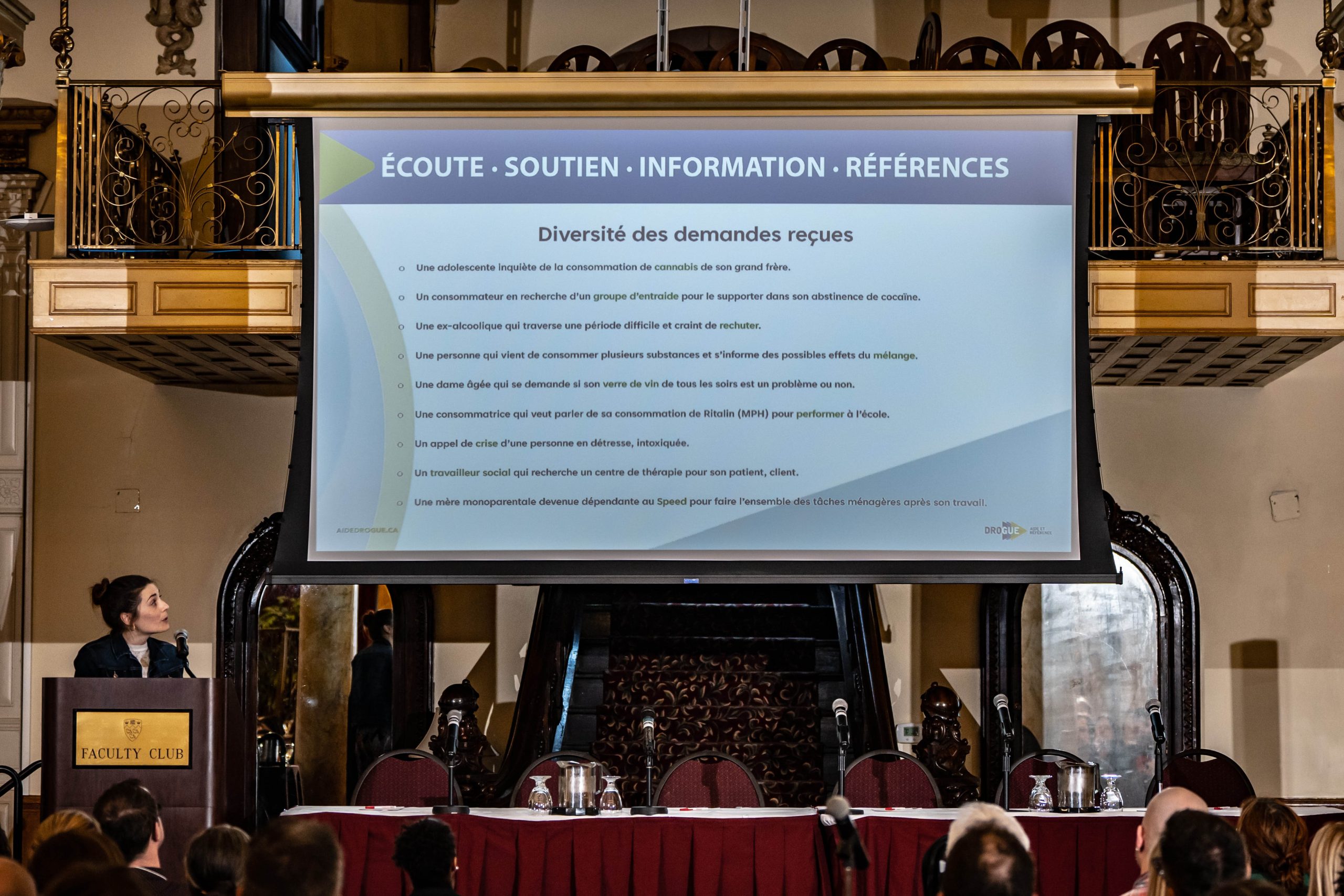

Pourquoi appuyer Drogue : aide et référence?

Cette année notre service célèbre son trentième anniversaire. Parce que nous savons que nous pouvons en faire encore plus, votre appui nous permettra de développer des projets porteurs, de mieux nous faire connaître auprès de certaines clientèles spécifiques plus difficiles à rejoindre, et d’offrir du contenu de qualité pour mieux informer et soutenir les personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments, ou celles qui s’informent sur leurs habitudes de consommation et celles de leur.s proche.s. Près de 20 000 Québécois.es contactent notre service annuellement.

Vous souhaitez nous appuyer? N’hésitez pas à faire un don en cliquant ici!